汉开“尝思美”教学策略与模型实施指南

尝试:基础,基本的理念;

思维:核心,重要的过程;

审美:结果,学习的境界.

|

核心 |

原则 |

基本环节 |

实施要点 |

|

尝试 (Try) |

先学后教, 培养学科自信 |

◆前测与反馈 |

●前测的形式为具体的任务:习题、开放性问题、实验操作等 ●前测设计标准:低起点(唤醒、重组基本经验),小步子 ●前测作为教学依据:反馈具体数据或作品,明确现实起点和学习需要 |

|

思维 (Thinking) |

学为中心, 启发深度思考 |

◆出示核心问题 ◆开展学习活动 ◆升华学习经验 |

●核心问题设计: (1)具有启发性 (2)突出学科本质 (3)问题串形成结构力,为学生思维发展“搭梯子” ●学习活动设计: (1)充分的思考(学科思维) (2)多角度观察(学科视角) (3)多交流表达(学科表达) (4)多样的知识呈现方式(学科意义) ●升华学习经验 (1)引方法:产生新方法或运用所掌握的方法 (2)上台阶:1即多(n),,一以贯之; |

|

审美 (Taste) |

高峰体验, 看见学科生长 |

◆限时检测 ◆反思激趣 |

●限时检测清晰反映学习目标达成度、评析学习结果——为学而教 ●理性反思渗透学科审美与文化,激发动机与期待 |

附【案例解读】

(1)《流浪人,你若到斯巴……》前测题

请阅读全文,并写下自己“不懂的地方”和阅读后的最初感受。

◆学生的问题:

①我对这篇小说感到迷茫,为什么着力写学校走廊的画像,而不正面写战争或抒情?②感觉沉闷、压抑.③读起来情绪激动,却感觉很难懂.④“我”为什么最后喃喃地说“牛奶!……”

⑤“我”为什么感觉炮声高雅?这种欣赏口味说明了什么?⑥看到小型阵亡将士纪念碑的时候,“我”有什么想法?⑦对炮声和纪念碑的想法来自哪里?⑧为什么反复出现画上人的名字?……

◆教师整理后在课堂上主要讨论的问题:

①“我”为什么感觉炮声高雅?②为什么着力写学校走廊的环境布置? ③为什么以“流浪人,你若到斯巴……”为题?④“我”为什么最后喃喃地说“牛奶!……”

★(这里体现了教师的两种智慧:解读学生的智慧、解读教材的智慧.在教学内容和学生的认知水平之间建立有机联系,在学生发展的现实状况和“最近发展区”之间架起桥梁.)

(2)《一元二次方程》前测题

1.列方程求

①正方形ABCD的边长为

②直角三角形斜边为5,两条直角边分别为

③双曲线

2.根据你的经历和方程的样子,上题中出现的几个方程可以叫做 ,请举出3个你认为结构不同的这种方程,并尝试写出这种方程的一般形式.

3.你觉得我们需要研究它的哪些内容?请列举出来.

★(预备知识:三种方程、开方运算、因式分解、配方,种子已经埋下,等待此刻发芽.并且从前测题学生可以感受到类比学习的味道,层层递进,统领全章.)

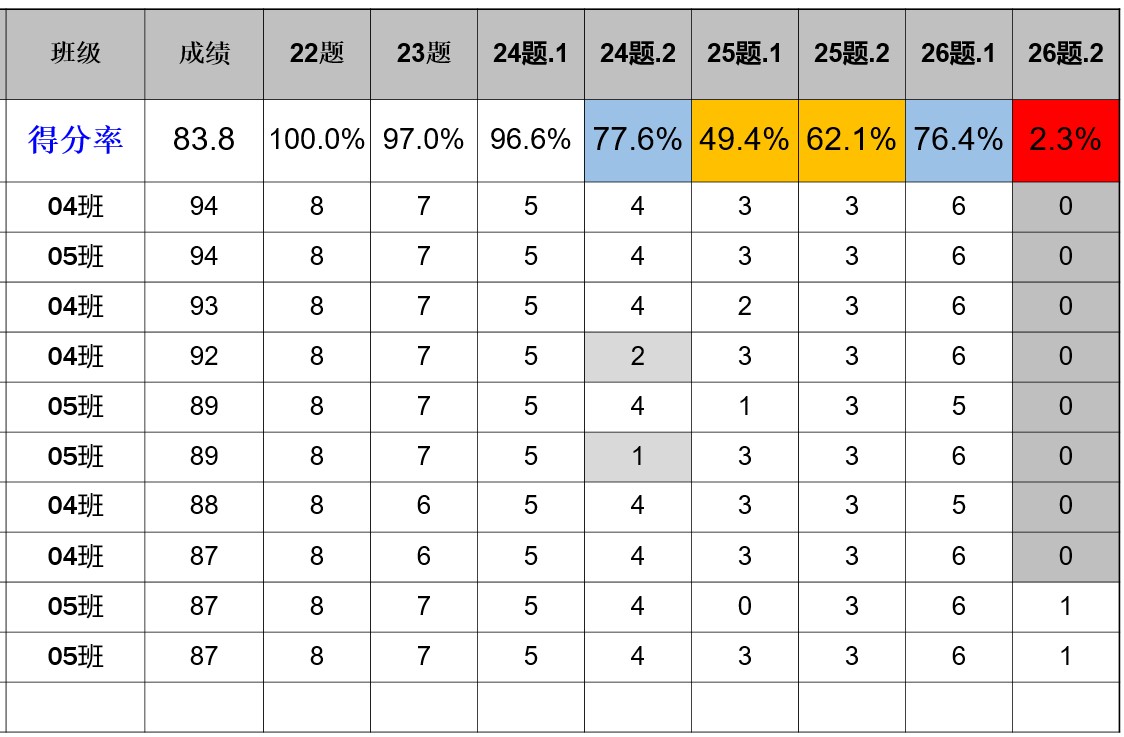

(3)反馈具体数据

(4)工业革命之问

提问:引发工业革命的3个因素分别是什么?

★(逻辑上看,确实是开放性问题,但问题的形式淹没了对此的好奇与不解)

优化1:你认为,引发工业革命的原因可能有哪些?

★(问法更有引导性,但启发、鼓舞性不够)

优化2:全世界上下几千年的历史中,有许多文明的成熟程度令人印象深刻,它们也有高度发达的经济体系、突出的科学成果,甚至产生了大量巧妙的装置.那么,为什么工业革命没有发生在那些文明之中,而是出现在这个特定的时期、特定的地区呢?

★(带着好奇心去发现,启发学生更要知其所以然)

(5)声音是什么

引入:请把手放在喉部,大声说:老师好!

问:请你说一说,当你在说话时和不说话时,你分别有什么不同的体验?

答:说话时,手感觉到了声带在振动,不说话时,没有.

问:根据这个现象,你能提出什么问题?

答:声音是怎样产生的?/声音是否由物体振动产生的?

问:根据你刚刚的体验和你的生活经验,你的猜想是什么?

答:声音是由物体振动产生的?

问:你可以设计什么实验来证明你的猜想呢?

答:敲鼓/拨动琴弦/敲音叉……

问:请问这些实验能不能证明这个猜想?是否存在什么问题?

答:这些发声的物体都是固体,实验不具有普遍性.

问:那还应该设计什么实验才能使得出的结论具有普遍性呢?

答:让水发声,让空气发声.

问:非常好,我们来尝试一下,敲音叉使其发声.你看到音叉振动了吗?

答:没看到.

问:哦,那我就可以得出结论:我们的猜想是错误的.请问合理吗?

答:不合理,可能音叉振动的不明显,但也在振动.

问:你如何让音叉的振动“看的见”?

答:摸一下/放水里.

总结:非常好,这就是物理上科学探究的思维方法之一——转化法!……

★(突出学科本质,聚焦核心内容(重要的思维方式、思想方法、解决问题的策略),关于“声音是什么”的学习成了理解其他类似概念的透镜;问题串形成结构力)

(6)《圆》的复习课——思维生长课

第一稿:罗列知识点,学生填空

★(知识点零散的记忆和堆砌)

第二稿:学生之前做过的练习再做一次

★(复习课上成习题课,考察结果性知识的掌握)

第三稿:在黑板上呈现5个圆,学生动手画图,在图中展现定理、模型,添加条件或变式……

★(学生有思考,但层次较浅,未能有高峰体验)

第四稿:寻找美(源:圆的对称性);

发现美(穷:添加任意两条弦使整个图形仍对称,发现圆中的所有基本模型,此任务设置也考虑到差异性);

挖掘美(贯:一以贯之,通向一般化、结构、经验、策略)

(7)假如不是呢?

为学生提供不同观察视角的问题包:

◆假如不是呢?

◆我们之前接触过这种观点吗?有什么不同?

◆事情的另一面是什么样子的?

◆反过来还可以吗?

◆如果把这个条件加强(或弱化),可以得到什么呢?

(8)《典范英语》

在《典范英语》的阅读教学中,我改变一惯的教学方式,安排学生小组合作,选择最喜欢的段落学习,自己设置问题,通过阅读寻找答案后,上台讲解该段落,其他同学可以对组内的任何同学提问,同学们为了不被难倒,每个小组都认真研究,积极互助,不甘落后,教学的效果远远超过我的逾期.

★(学生在表达中感受并创造学科体验,在交流、质疑、辨析、反思与展示中实现各自卓越.)

(9)有丝分裂之舞

学生分别扮演细胞的各个不同部位,分成不同的小组,用肢体动作来描绘有丝分裂的过程.用肢体活动来表现枯燥的、教条式的生物知识.

★(相当于一种新的媒介记录下了学习的过程.知识的表现形式发生了翻天覆地的变化,一种积极的、建构性的、参与性的教学过程,这项内容的记忆和理解都得到了巩固和深化.)

(10)“既见树木,又见森林”——《二次函数》

◆由林识柳:整体感悟,回顾研究函数的“基本套路”;

◆由杨及柳:基于已有学习经验,由此及彼、类比迁移;

◆柳影婆娑:概念辨析、对比、强化;

◆柳在林中:重建知识结构,深化核心内容.

★(学生经历完整的研究新函数的过程,整个设计形成学习方法的指导和学科思想的渗透,实现“1”即多,一以贯之.)

(11)“限时检测”题设计标准:

◆可以有效推断学生的学习状况(准确区分理解的不同层次);

◆提供有用的数据(涵盖重点内容、聚焦关键知识点、题目结构充分合理);

◆可以得到清晰的回应.

(12)缪斯女神

保留足够的空间,让渴望学习的学习者能追寻内心的缪斯女神,并且鼓励迫切的学习者去发现自己的缪斯女神……